牡蠣について

About Oyster

Types of Oyster 牡蠣の種類

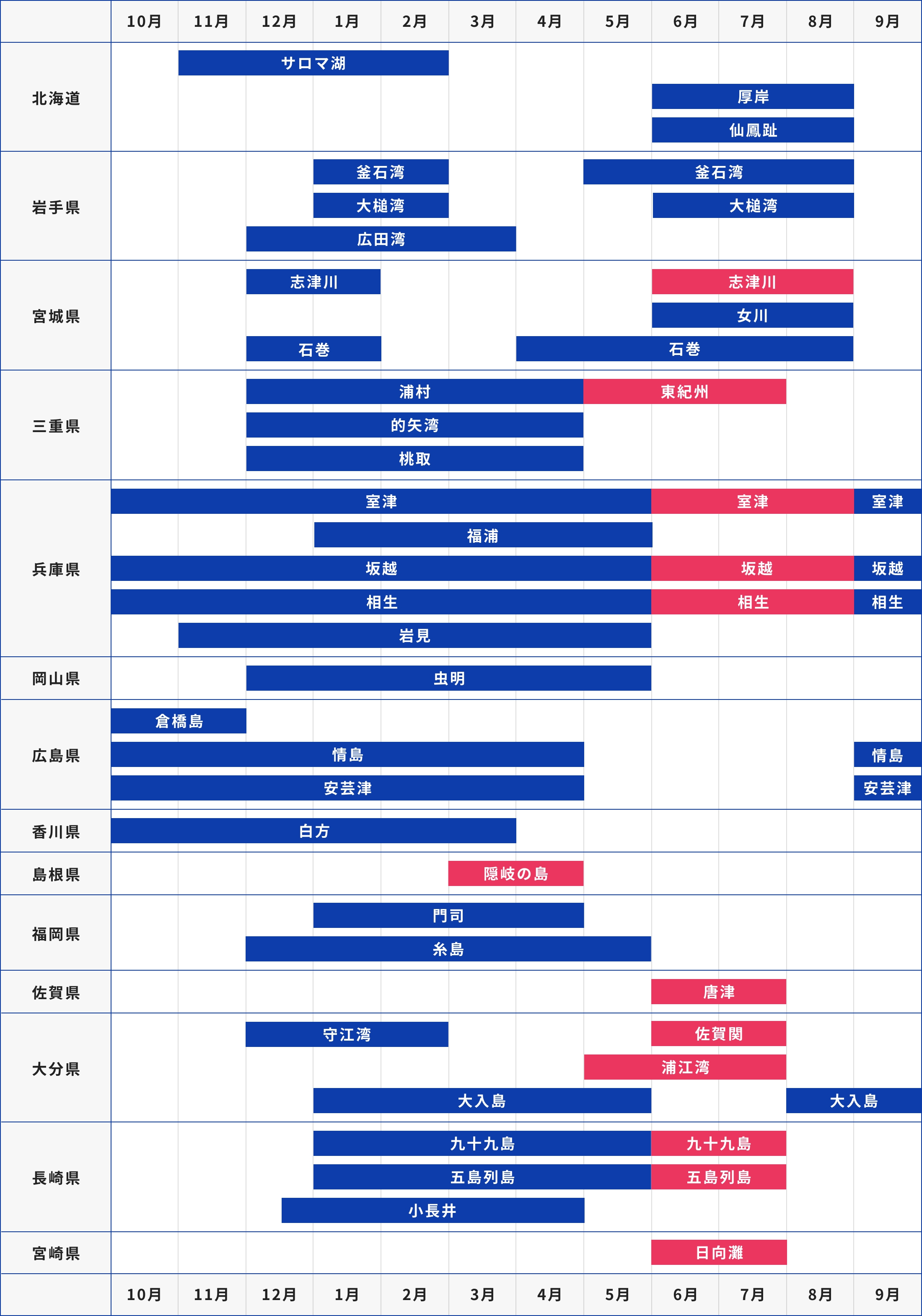

日本には冬が旬の「真牡蠣」と夏が旬の「岩牡蠣」2種類の牡蠣があります。牡蠣=冬のイメージが強く、岩牡蠣はまだまだ知られていません。

冬しか牡蠣を食べたことのない方にぜひ知っていただきたい!真牡蠣と岩牡蠣との違いは大きく分けると2つ、「旬」と「味わい」です。

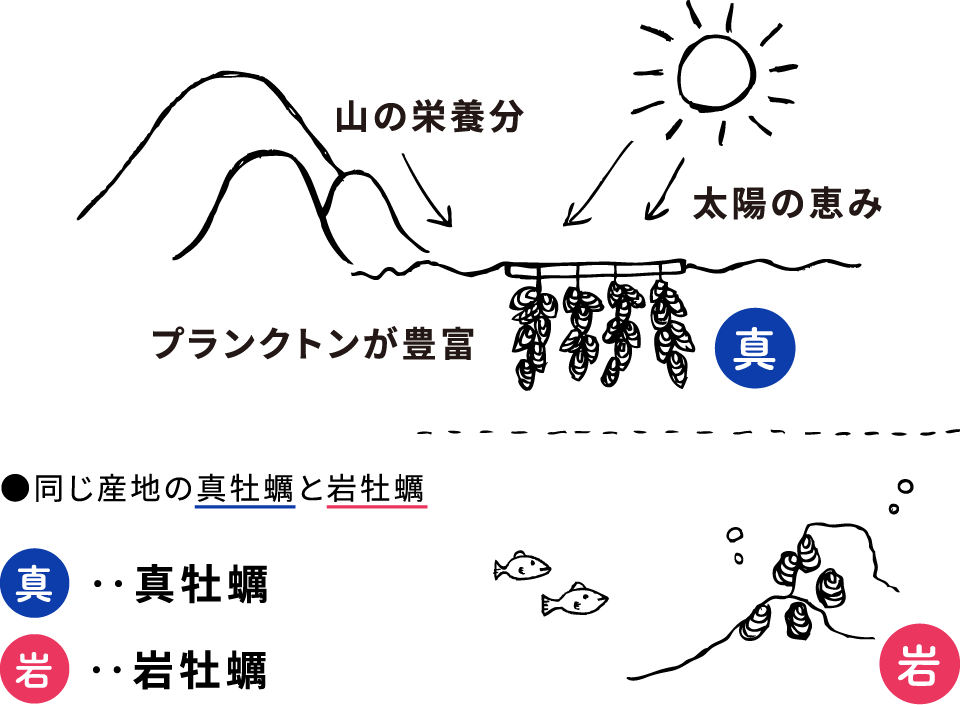

真牡蠣は浅瀬で養殖されるのに対し、岩牡蠣は深い岩場に生息します。この環境の違いが、大きさや旬の違いにつながります。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 生息地 | 餌となるプランクトンや太陽の恵みが豊富な海面下50cm~6mの浅瀬で養殖。 | 二倍体と同様の海域で養殖される。 | 海面下5m〜10mの岩場で天然のものが多い。外敵から身を守るために殻が大きく頑丈。 |

| 旬 | 冬~春に、通常の真牡蠣は旬を迎える。11月上旬から出荷が始まり、冬の間”旬”の味わいが楽しめる。産卵に向けて養分を蓄える春から初夏にかけては、冬とは違った味わいが楽しめる。 | 三倍体の真牡蠣は品種改良で産卵をしないため、通年出荷可能でほとんどは秋に流通。小ぶりでカップが深いものが多く、凝縮されたうま味が特徴。海外ではよりポピュラーで、養殖の真牡蠣の4割が三倍体である。日本は7県でこの養殖技術の導入が認められている。 ※三倍体の技術は「種なし葡萄」「種なし柿」などでも導入されている |

旬は夏。6月~8月中旬。海の深い岩場で3年~5年ほどかけてじっくり育つ。近年は養殖技術の発達で早春から楽しめるものも出てきた。 |

| 産卵期 | 産卵期は夏で、一回の産卵で旨味成分を使い果たす。 | 産卵しないので、常にグリコーゲンがリッチな身入りの良い状態。 | 産卵期は夏で、数回に分けて産卵し、少しずつ旨味成分を消費する。産卵期の夏が養分たっぷりで食べ頃。 |

How to make Oyster 牡蠣ができるまで

-

採苗

採苗とは、牡蠣の種(幼生)を海中から採取する事です。

牡蠣は、排卵期になると大量の卵を海中に吐き出します。その時期には、海水が白く濁るほどです。そのタイミングで、カルチ(又はコレクター)と呼ばれる貝殻を沈めて、牡蠣の卵をカルチに付着させて採苗します。

-

抑制

抑制とは、簡単に言えば「稚貝を鍛える」工程です。

その「鍛え方」とは、潮の満ち引きを利用して、潮が満ちた時には海のプランクトンを食べさせ、潮が引いた時には、陽に当て、貝を開け閉めさせる事で稚貝を鍛え、弱い稚貝を脱落させるのです。そうする事で、次の工程に行く牡蠣の脱落(斃死・へいし)率を減らすのです。

-

本垂下

「抑制」を終えた稚貝の付着したカルチ(貝殻)を、1枚1枚間隔を開けるように「通しかえ」をした上で、養殖海域に吊り下げます。「通しかえ」をしたロープ/ワイヤーの事を「垂下連(すいかれん)」といい、それを筏に吊り下げるのを「本垂下(ほんすいか)」といいます。

-

育成

「本垂下」を終えた牡蠣は、収穫の時期まで成長を続けます。

直吊育成

水面近くは、牡蠣のエサであるプランクトンが多く浮遊しているので、「直吊」で育成を続ける方が、身入りは大きくなります。

深吊育成

夏、水面近くの水温が上昇すると、牡蠣の生育の遅れや斃死が起こります。また、有害な生物(ムラサキイガイ、フジツボなど)の付着を防止するために、垂下連を深く吊り下げます。

※牡蠣の生育条件で、清浄度・プランクトンの多さの次に重要なのは海水温です。異常な気象が続き海水温が高い状態が続くと、牡蠣の収穫にも大きな影響が出るのは、牡蠣が高い水温に弱いことが最大の理由です。 -

収穫

収穫し陸揚げした牡蠣は出荷するまで「洗浄」「みがき」「選別」「浄化」を行います。

シングルシード方式

牡蠣をカゴに入れて、1個ずつバラバラで養殖する方法です。

カルチでの養殖に比べると、プランクトンがむらなく牡蠣に回るため、牡蠣の生育が安定し、歩留まりが良いと呼ばれる状態になります。